レッドストーン回路は楽しい!かまどや醸造を自動化すれば生活が便利になるし、トラップを作ればアイテムが楽に沢山手に入る。アトラクションを作ってみんなで遊ぶこともできる。

レッドストーン回路は難しいと言われることもある。マイクラのレッドストーン装置は、誰かが作ったものを真似すれば比較的簡単に組むことができる。でも「難しい」とはそういうことではないのだろうと思う。「理解したい」という気持ちがあるのでしょう。

レッドストーン回路は、基本的なレッドストーンのルールを覚えて、どんな入力・出力装置、論理回路があるか一通り確認したら、誰かの装置を真似て組んでみるのが良いと思う。

誰かの装置を真似る段階では、チュートリアルの選び方に注意したい。マイクラの建築や装置のチュートリアルは大きく分けて2種類ある。1段目から順番にブロックを置いていくタイプと、作者が作ったときと同じ順番で作り方を教えてくれるタイプ。前者をLEGO型、後者を思考型と呼び分けることにしたい。(前者はLEGOの説明書に似ているから)

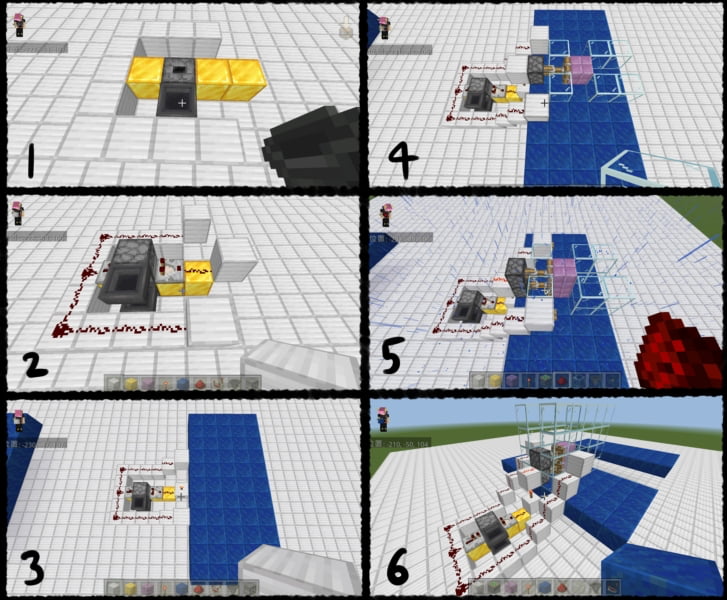

LEGO型の例

1番下の階層から順番にブロックを並べていく。

よくあるタイプのチュートリアルだが、作者が作る順番とは異なっている。お手軽に作れるが、理屈が見えにくい。

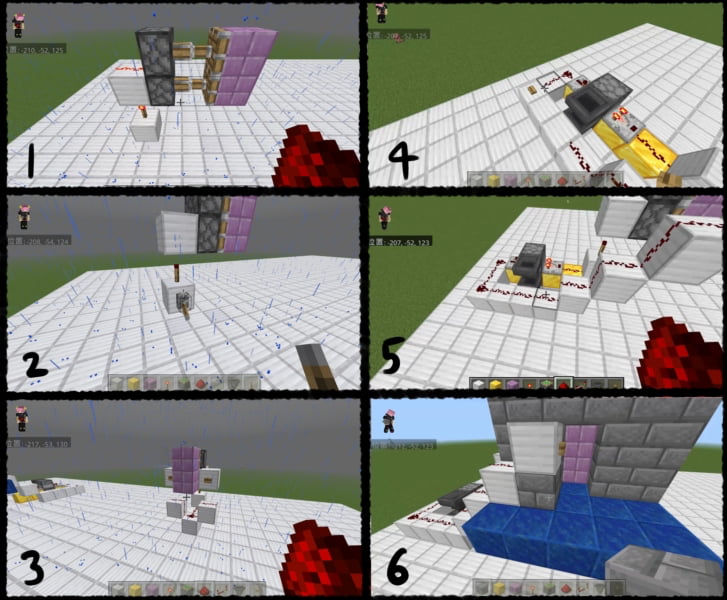

思考型の例

- レッドストーントーチで粘着ピストンを動かしてドアにしたい

- トーチが刺さっているブロックに信号を入れれば開けられる

- ボタンを付けたが、開いている時間が短い

- Tフリップフロップ回路を使おう

- これをボタンまでつないで

- 最後に周りを囲って完成

レッドストーン回路を理解したい者が選ぶべきチュートリアルは、言わずもがな、思考型の方である。レッドストーン回路は、入力部分・論理回路・出力部分といくつかのパーツがつながってできているのだから、それぞれのつながりが見える順番で作らないと、「どの部分がどの役割か」「レッドストーン信号の向き」「信号を受け取る場所」が理解できないのだ。それが理解できなければ、なかなか自分で組めるようにならないと思う。

良いチュートリアルを見つけたら、入力部分から順番に、回路がどこを通ってどの様に出力されているのか、落ち着いて確認するクセをつけよう。誰かが組んだ装置をみて、真似して作り、どこから信号が入ってどのような動きをしているのか、どんな論理回路が使われているか、なぜその論理回路が必要なのか考えよう。

このとき、「あぁ、Tフリップフロップ回路か、一度見たけど、よく覚えてないな」と思ったら、もう一度Tフリップフロップ回路についておさらいしよう。そうやって、ひとつの装置を丁寧に分析、理解することが重要である。

そのうち完璧なチュートリアルでなくても、完成形さえあれば、自分で分析できるようになる。それができれば、入力装置を感圧板からレバーに変更したり、出力装置を増やしたり(あるいはそれ以上増やせないと分かったり)、アレンジができるようになる。アレンジができるようになれば、自分で回路が組めるようになるはずだ。

たぶんね。

コメント